昔から、司法書士の仕事の中で、大きなウェートを占めるのが、不動産売買の取引立会かと思います。

そこで大事になってくるのが、売主の意思の確認となります。

売主本人であることの確認、どの不動産を売却するかの確認はもちろん必要ですが、本当に売る意思があるのかを確認しなければなりません。『売る意思がありますか??』って尋ねて『ある』と言っていても、5分後には、そのことすら覚えていないというお年寄りもいらっしゃいます。そんな時には、医師の診断書によって、その方に財産処分に必要な程度の判断能力が存在するかを確認することになるのです。

意思の表示の仕方は、様々ございます。筆談でも結構です。しかし、意思疎通が出来ない状態で署名をしたとしても、本人の意思として理解の上でなければ、その行為は無効と法律上なります。

上記の場合の買主は、多額のお金を払っても、不動産を取得できないということになってしまいます。だから我々司法書士は、売主の意思をしっかり確認して、取引の安全を図るのでございます。

売主の意思が確認できないとなると、もはや成年後見制度により、後見人を選任し、裁判所の判断を以て売却するしか方法はなくなります。その売却の時だけ、後見人がつくというものではないので、不動産売却後も全て後見人が財産管理することになります。親族の後見人であれば、手間はかかるけれども費用は掛からないので、結構なのですが、ある程度の財産をお持ちの方には、弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選任されることになりますと同時に、報酬も掛かることになります。

相場としては、3万円から5万円くらいでしょうか、この金額も裁判所が決めるのですが、1年で36万円から60万円、言い方が悪いですが、そのまま10年生きられたら360万円から600万円がかかることになります。積み重なると大きな金額だと思います。亡くなるまで、後見人の報酬はかかり続けることになります。

そうであれば、もし、判断能力が無くなったとしても、不動産の管理処分が出来る状態にしておけば、そのリスクは無くなるケースがほとんどです。

不動産についての家族信託・民事信託が、金銭や自社株など何よりも家族信託・民事信託にマッチするものだと思います。

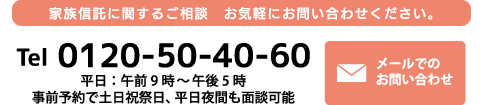

介護施設に入居する費用を不動産売却して捻出しようと考えておられるがいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。