信託を組成し、信託内借入をする際は、債務控除ができるかどうか大きなキーポイントとなります。

信託内借入があるような収益物件が信託財産となっている場合、収益不動産というプラスの財産と、借入債務というマイナスの財産がどのように承継されているかで、相続税法の債務控除の適用があるかどうか判断されてしまうので、注意が必要です。

相続税法9条の2の第4項によると、受益者等の存する信託が終了した場合において、つまりは、受益者死亡により信託が終了するケースにおいて、プラスの財産は、贈与・遺贈で承継されると規定してあります。マイナスの財産については、承継されると明確に規定がありません。しかも、信託法181条では、債務を弁済した後の残余財産が帰属権利者に承継されることを想定しているように思われる。

よって、信託契約書の中で、信託終了時の債務について帰属権利者にて債務引受することも条項として設けることもひとつでしょうし、信託法176条の信託の存続擬制の規定により、相続税法9条の2の第4項の規定の適用を回避したと考えないのであれば、委託者・受益者の死亡だけで信託が終了しない設計(受益者連続型信託)とした上で、信託を終了させるなどの工夫が必要だと思われます。

そうすることにより、相続税法9条の2の第6項の適用を受けることになり、債務控除の確実な適用も可能となるのではなかろうかと思われます。

いずれにいましても、税務署の取り扱いには注意を要しますので、プロである税理士の意見を聴きながら信託組成をすることが肝要であると存じます。

【参照】相続税法

第三節 信託に関する特例

(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)

第九条の二 信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

2 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至つた場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益者等が存するに至つた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

3 受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、適正な対価を負担せずに既に当該信託の受益者等である者が当該信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該利益を受ける者は、当該利益を当該信託の一部の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して当該利益を受けた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

4 受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた者は、当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)を当該信託の受益者等から贈与(当該受益者等の死亡に基因して当該信託が終了した場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

5 第一項の「特定委託者」とは、信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)をいう。

6 第一項から第三項までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律(第四十一条第二項を除く。)の規定を適用する。ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する資産及び負債については、この限りでない。

(債務控除)

第十三条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)

二 被相続人に係る葬式費用

2 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

一 その財産に係る公租公課

二 その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務

三 前二号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務

四 その財産に関する贈与の義務

五 前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務

3 前条第一項第二号又は第三号に掲げる財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、前二項の規定による控除金額に算入しない。ただし、同条第二項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。

4 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が当該特別寄与者に係る課税価格に算入される場合においては、当該特別寄与料を支払うべき相続人が相続又は遺贈により取得した財産については、当該相続人に係る課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

第十四条 前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。

2 前条の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税及び印紙税その他の公租公課の額で政令で定めるものを含むものとする。

3 前項の債務の確定している公租公課の金額には、被相続人が、所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第三十二条第一項第九号イにおいて同じ。)の規定の適用を受けていた場合における同法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額並びに同法第百三十七条の三第一項及び第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けていた場合における同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額を含まない。ただし、同法第百三十七条の二第十三項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び同号において同じ。)が納付することとなつた同条第一項に規定する納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る。)並びに同法第百三十七条の三第十五項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人が納付することとなつた同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第二編第五章第二節第三款(納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る。)については、この限りでない。

信託法

(信託の存続の擬制)

第百七十六条 信託は、当該信託が終了した場合においても、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

(債務の弁済前における残余財産の給付の制限)

第百八十一条 清算受託者は、第百七十七条第二号及び第三号の債務を弁済した後でなければ、信託財産に属する財産を次条第二項に規定する残余財産受益者等に給付することができない。ただし、当該債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

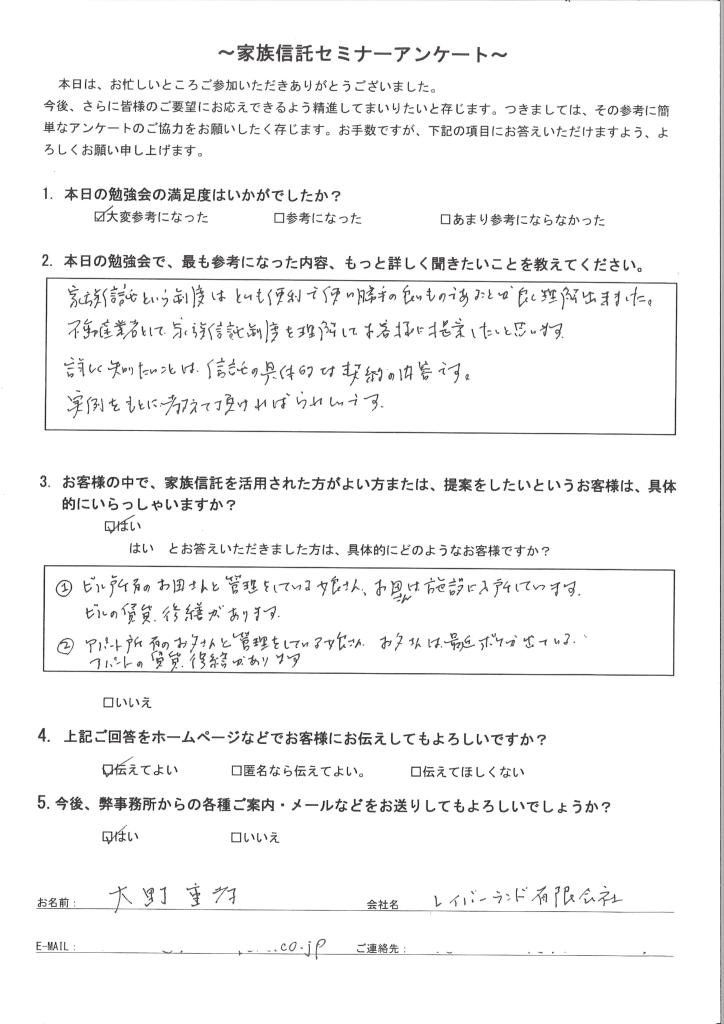

HP掲載済アンケートはがき⑨-724x1024.jpg)

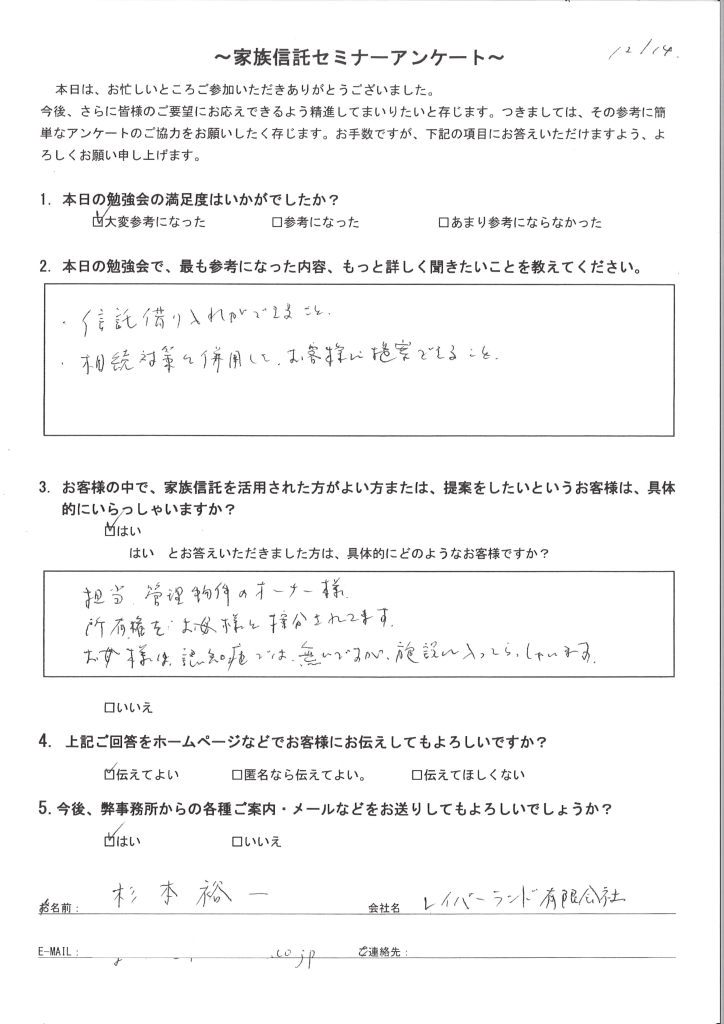

アンケートはがき⑧-690x1024.jpg)

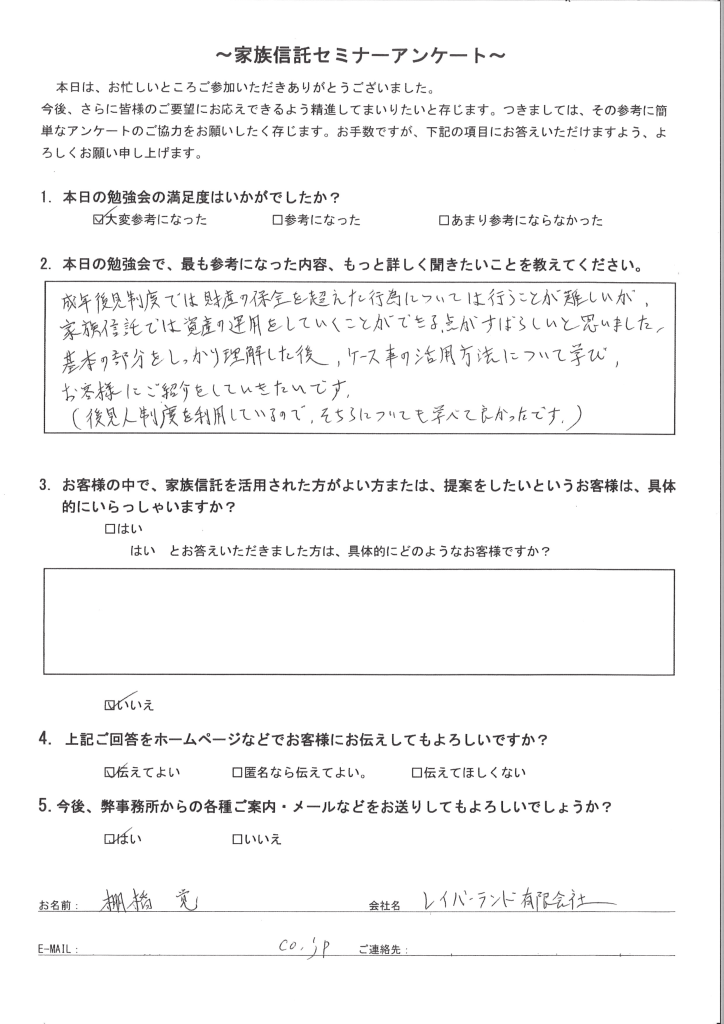

アンケートはがき②-1-703x1024.jpg)