-212x300.jpg)

当事務所では、品質向上のため、遺言・家族信託アンケートを実施しております。

当事務所が、お客様のニーズにあったサービスが出来ているか、見直すためには、必要な作業と考えております。

家族信託を組成させて頂きましたお客様よりアンケートに回答して頂きましたので、ご紹介させて頂きます。

お母様の所有する大型の収益物件の建替えを直近に控えているけれども、具体的にはまだ、決まっていないけれど、お母様の意思が減退していったら、建替えが出来なくなるんじゃないかという不安であるご家族からのご依頼でした。建物を壊す判断も当然所有者がしなければなりません。現実的な管理も既に息子さんに全部任せているという案件でしたし、信託組成をする際にも、他の兄弟ともしっかり話し合っての組成でしたので、このことで争いが生じることは考えにくい事案でした。

この案件は、ご依頼のご家族がNHKのクローズアップ現代での家族信託の特集番組をご覧になられて、そのご家族の顧問の税理士から紹介を受けた司法書士に相談したところ、よく分かっていない感じだったので、当事務所に来られたケースでした。

そして、何より、嬉しかったのは、最後に信託口座を開設して、お別れする際に、建物建替えの時の登記もお願いしますねって言われたことでした。

インターネットをはじめ、文献によっては、家族信託に関する間違った情報も入り乱れております。

当事務所でも5年程前の取組み当初では文献を信じるしかなかった部分がございましたが、ある程度勉強を重ねた結果、かなり書いてあることが間違っているというか偏った文献もあるということに気付けるようになりました。その実務の中で培った当事務所として、最良の信託組成の提案が出来るように今後も精進していく所存でございます。

インターネットで依頼する司法書士を探しているケースの場合、取組み経験数を参考になさるのも一つかとも思います。

我々も、こういうニーズを喚起し、手続きをさせて頂き、お客様の不安を取り除くことが出来、お客様に喜んでもらえたら、何より嬉しい話です。

だからこそ、この制度をもっともっとたくさんの方に知ってほしい。

だからこそ、小さな事かもしれませんが、こういうサイトで情報を更新することで、目に触れる可能性を増やす努力をしております。

皆様の周りで、将来の資産承継のことやご両親が認知症になったらどうしようと悩んでいらっしゃる方はおられませんか???

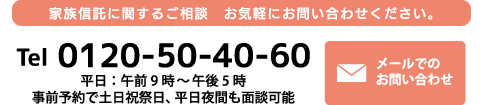

もしいらっしゃったら、是非一度、当事務所にお繋ぎ下さい。

不安を安心に変えることが出来ると思います。